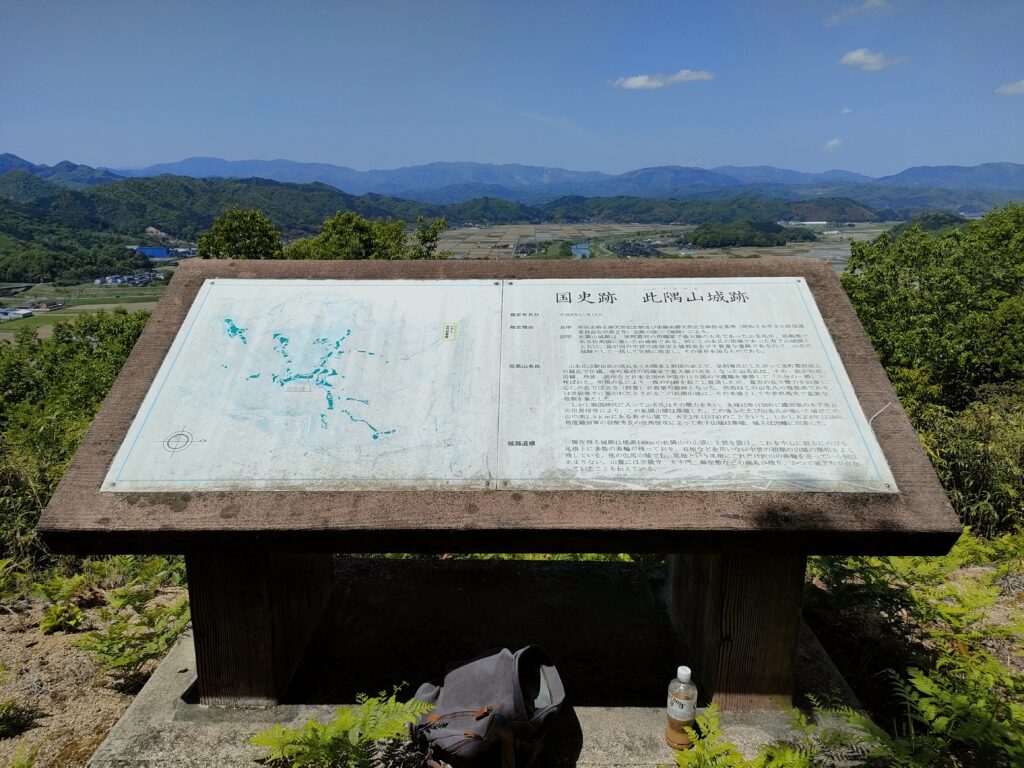

快晴のこどもの日に、豊岡市は出石町にある此隅山城に登ってみました。

同じく出石町内にある有子山城跡と合わせて「山名氏城跡」として国の史跡に指定されています。

登山口までは自転車で行けるくらいの距離ですが、クルマで出かけることにしました。

クルマは豊岡市立「いずし古代学習館」駐車場にとめることができます。

建物の正面玄関を越えて建物の裏へ回り込むと登山道入り口があります。

此隅山城は文中年間(1372年~1374年)に築城されたといいます。室町時代の山城ですね。140mほどの低山に、堀切、土塁、郭の痕跡が残っています。

登山道の導入部分には階段が敷設されています。

人類の三大発明として、「火」「言語」とともに「車輪」が挙げられますが、「階段」もまたそうなのではないか、と私はこの後、思い知ることになります。

写真にすると斜度が伝わりづらいですが、なかなかの斜面です。

日の当たる坂道、ということで従弟の好きなこんな曲を歌う余裕がまだありました。

足下の枯葉と私の靴の相性が悪く、かなり足が滑りました。

頑張れ、アディダス。

平坦な部分に出ました。

ほっと一息、というところですが、細い道の両側はなかなかの急斜面。崖と呼ぶまであと少しという感じです。どうやら土塁の上を歩いているようです。

土塁を過ぎるとまた足場の悪い急斜面を登ります。

距離はそうは長くないのですが、運動不足の体には堪えました。

軽くひとやま越えた先に待っていたのは・・

この構造、山城好きの方にはおなじみの堀切ってやつですね。

画面中ほどまで斜面を下り、そこから一気に急坂を登らされます。

木の根が階段のようになっているので助かりました。やはり「階段」も人類の大発明に加えるべきです。

もう気分は足軽です。

手前の隘路には大きな蜂がいたりしておっかない思いもしましたが、ようやく山頂です。

本郭があったところらしいです。

此隅山城からの眺めです。

田んぼがまだ田植え前ですが、ここが緑になるときれいでしょうね。